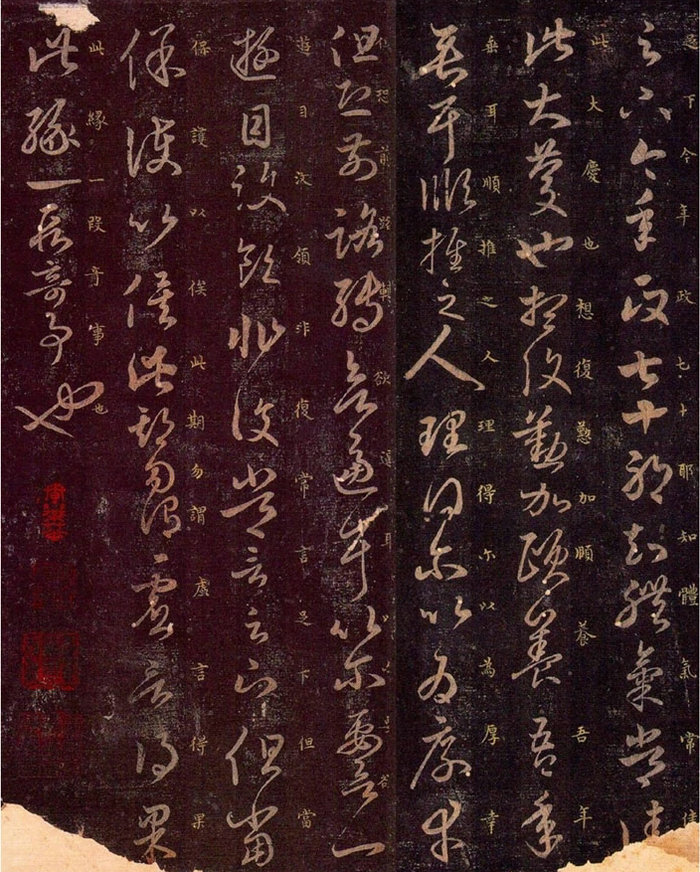

《七十帖》 -王羲之草书《十七帖》之一

七十帖,东晋王羲之创作的作品。

《七十帖》为《十七帖》丛帖第十一通尺牍。草书,9行,82字。在《七十帖》中,王羲之叙及自己已届“年垂耳顺”,并对自己的身体表现出担忧的情绪,并希望一游汶岭。

褚遂良《右军书记》无录文。《宣和书谱》王羲之草书有此帖目,北宋时有墨迹本传世。《淳化阁帖》、《大观帖》、《二王帖》、《宝晋斋法帖》均收刻。

注解:“政七十”之“政”字为“正”,王羲之祖父名正,晋人避家讳甚严,故王羲之尺牍中凡遇“正”字均改写为“政”,而“正月”则改写为“初月”。汶领即今之岷山,晋时在汶山县境。汶山县在今成都北面。而峨眉则在成都南面,都是当时益州境内的名山。

王羲之《十七帖》之七十帖

【释文】

足下今年政七十耶,知体气常佳,此大庆也。想复勤加颐养。吾年垂耳顺,推之人理,得尔以为厚幸。但恐前路转欲逼耳。以尔,要欲一游目汶领,非复常言,足下但当保护,以俟此期,勿谓虚言。得果此缘,一段奇事也。

【译文】

今年您刚好70岁了吧?知道您的身体气色都很好,这是最值得庆幸的事了。想您会更加注意保养的。我也是快到60岁的人了,按常理来讲,活到这个年纪也算是很幸运了。但恐怕我们人生的前路也会是越来越短啦!因此,您这个岁数还想着登汶山,那真不是句简单的话了。您一定要保重身体,好等着登山的那一天,不要让它成了句空话。如果这个愿望真能实现,那也可以算是一件奇事了。

《十七帖》全集介绍

《十七帖》中的多封信札,是王羲之写给他的老朋友益州刺史周抚的。因为第一封信开头是“十七”二字,于是统称为《十七帖》。《十七帖》丛帖共二十九帖,目录如下:

01、郗司马帖;02、逸民帖;03、龙保帖;04、丝布衣帖;05、积雪凝寒帖;06、服食帖;07、知足下帖;08、瞻近帖;09、天鼠膏帖;10、朱处仁帖;11、七十帖;12、邛竹杖帖;13、蜀都帖(游目帖);14、盐井帖;15、远宦帖(省别帖);16、都邑帖(旦夕帖);17、严君平帖;18、胡母帖;19、儿女帖;20、谯周帖;21、汉时讲堂帖;22、诸从帖;23、成都城池帖;24、旃罽胡桃帖;25、药草帖;26、来禽帖;27、胡桃帖;28、清晏帖;29、虞安吉帖。

《十七帖》目录主要依据收藏于香港中文大学的孔氏岳雪楼本《十七帖》,孔氏岳雪楼本为“僧权”全本,摹刻于南朝梁内府所藏原迹。

作者简介

王羲之(321-379年,一作303-361年)字逸少。东晋著名书法家。琅琊临沂(今山东临沂)人。初任秘书郎,后任宁远将军、江州刺史、右军将军、会稽内史等,世称王右军。后因与扬州刺史王述不和,辞官定居会稽山阴(今绍兴)。王羲之出身于建康乌衣巷显赫的王家,是王导之侄。曾与谢安共登冶城,“悠然遐想,有高世之志。”早年从卫夫人学书法,后来改变初学,草书学张芝,正书学钟繇。博采众长,备精诸体,一变汉魏以来质朴的书风,独创妍美流便的新体。王羲之的正书、行书为古今之冠,人赞其笔势“飘若浮云,矫若惊龙。”王羲之为历代学书法者所崇尚,被奉为“书圣”。其作品真迹无存,传世者均为后人摹本。行书以《兰亭序》为代表作,草书以《初月帖》、《十七帖》,正书以《黄庭经》、《乐毅论》最著名。

版权声明:本站部分内容来自互联网,由 书法培训班 编辑整理,版权归原作者所有,如果存在侵权,请联系我们,我们将在2日内删除。 本站告知:内容仅为作者本人观点,不代表本站立场和观点。欢迎分享本文,转载请保留出处!